Première détection d’un neutrino d’ultra-haute énergie

|

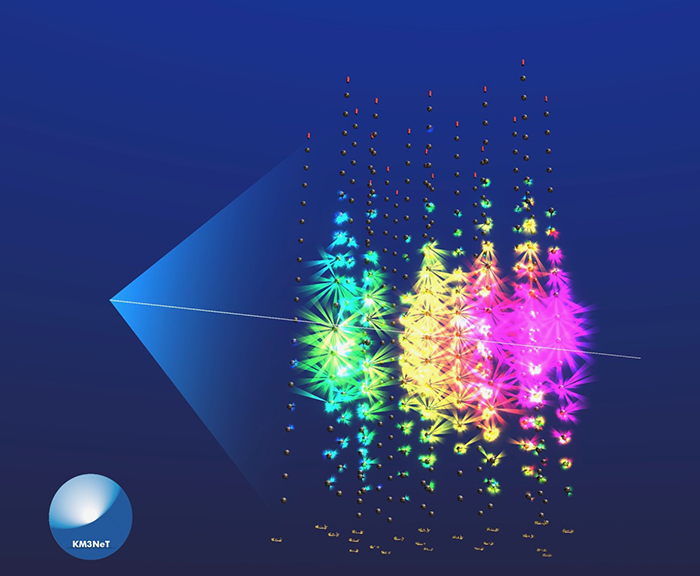

Un neutrino d’une énergie jamais enregistrée vient d’être détecté par des scientifiques de la collaboration KM3NeT grâce au télescope du même nom installé dans les profondeurs de la mer Méditerranée et principalement financé et opéré par le CNRS et ses partenaires italiens et néerlandais. Cette découverte inattendue marque une avancée significative dans la compréhension des phénomènes énergétiques extrêmes de l’Univers et bouscule les modèles astrophysiques actuels. Ce résultat est à paraitre dans la revue Nature le 12 février 2025.

Malgré leur abondance dans l’Univers, les neutrinos n’interagissent que très peu avec la matière ce qui rend ces "particules fantômes" difficiles à détecter. Ces messagers cosmiques d’une masse d’un million de fois plus faible que celle d’un électron, sont émis en ligne droite lors d’évènements cosmiques. L’étude des neutrinos nous apporte des informations précieuses, inaccessibles autrement par des méthodes plus classiques, sur les phénomènes astrophysiques extrêmes dont ils sont originaires.

Une détection exceptionnelle vient d’être réalisée : celle d’un neutrino d’une énergie inédite d’environ 220 pétaélectronvolts (PeV), soit trente fois supérieure à celle de tous les neutrinos précédemment détectés à l’échelle mondiale. A travers l’étude de sa source, ce neutrino ultra-énergétique pourrait révéler des indices uniques sur des événements cataclysmiques tels que des explosions d’étoiles ou des trous noirs.

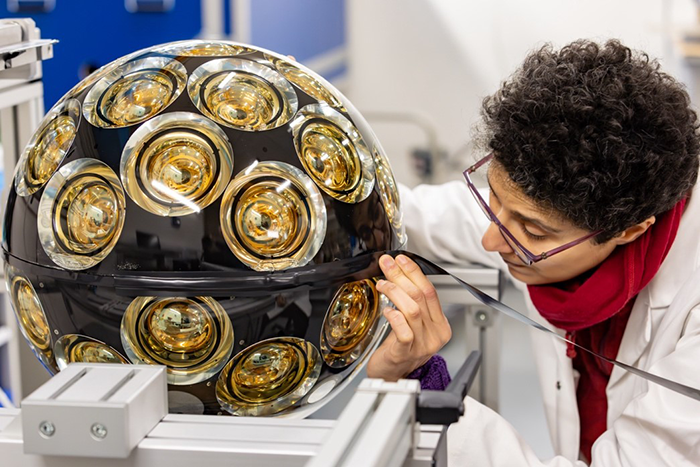

Fruit de plusieurs mois de simulations, de calibrations et de vérifications rigoureuses du signal, ce résultat repose sur une instrumentation à la pointe de la technologie : KM3NeT est un observatoire géant composé de milliers capteurs de lumière. Ses détecteurs sont installés sur deux sites stratégiques dans les profondeurs de la mer Méditerranée : ARCA, dédié à l’astronomie des hautes énergies au large de la Sicile (Italie), et ORCA, spécialisé dans l’étude des basses énergies près de Toulon (France). Leur installation dans les profondeurs marines a nécessité des solutions technologiques avancées, comparables à celles utilisées dans le spatial, pour opérer dans un environnement extrême et difficile d’accès. Les scientifiques profitent ainsi d’un milieu transparent, de l’absence de lumière parasite et de bruit de fond atmosphérique en dessous de 1000 mètres, des conditions idéales pour observer la lumière Tcherenkov, un phénomène associé à la détection des neutrinos1 . Le détecteur KM3NeT/ORCA est hébergé par la plateforme nationale LSPM2 . Cette plateforme du CNRS permet un accès privilégié et continu afin d’étudier l’environnement marin.

Cette découverte marque le début d’un véritable jeu de pistes pour remonter à la source du neutrino détecté en analysant sa direction, son énergie et son moment d’émission. Elle remet en perspective certains modèles physiques et cartographies de l’Univers.

En parallèle, l’ajout régulier de nouvelles lignes de détection permettra au télescope de devenir d’ici 2030 un dispositif pleinement opérationnel, offrant des résultats toujours plus performants dans l’étude des neutrinos et l’exploration des mystères de l’Univers.

La construction de KM3NeT est principalement financée par la France, l’Italie et les Pays-Bas. En France, le projet KM3NeT s’appuie sur des contributions financières du CNRS, de l’Union Européenne, d’Aix-Marseille Université, du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la Région Sud – Provence-Alpes-Côte-d’Azur, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, du Conseil Départemental du Var, de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, de la Ville de Marseille, ainsi que des financements de la Région Normandie, de la Région Île-de-France et de l’Université Paris Cité. Il bénéficie également du soutien du Pôle Mer Méditerranée, du partenariat de l’Université de Toulon et des nombreuses compétences du tissu industriel de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans le domaine marin.

Ces travaux sont issus de la collaboration scientifique KM3NeT qui réunit en tout 350 scientifiques issus de 68 laboratoires à travers le monde dont une forte contribution française, avec ses laboratoires dont le CNRS est co-tutelle :

|

Une conférence de presse est organisée par la revue Nature le 11 février à partir de 16h. Lien sur demande à l’adresse press@nature.com.

La levée d’embargo sera suivie le 12 février à partir de 16h50 d’une présentation des résultats par les chercheurs et chercheuses de la collaboration KM3NeT rassemblés pour l’occasion au siège du CNRS, 3 rue Michel Ange. L’événement sera également retransmis en direct sur la chaine « CNRS En direct des labos ». Les journalistes sont les bienvenus. (Programme et Inscription sur demande).

© KM3NeT Collaboration.

Des ressources audiovisuelles et des rushes sont disponibles sur demande et sur la plateforme CNRS images.

Accédez à l'article Un neutrino éblouit l’astrophysique de CNRS le journal.

- 1Lorsqu’un neutrino interagit dans l’eau, il produit des particules chargées dans le sillage desquelles un cône de lumière – le rayonnement Tcherenkov – apparait et peut être détecté par les capteurs des lignes de mouillages KM3NeT.

- 2//www.cnrs.fr/fr/presse/un-laboratoire-installe-au-fond-de-la-mediterranee-pour-sonder-la-mer-et-le-ciel

Observation of an Ultra-High-Energy Cosmic Neutrino with KM3NeT. KM3NeT Collaboration. Nature, le 12 février 2025.