Neuf nouveaux fellows-ambassadeurs au CNRS

Le programme de « fellows-ambassadeurs » du CNRS accueille neuf nouvelles personnalités prestigieuses de la recherche mondiale, au service de la communauté scientifique et de la notoriété de l’organisme.

Avec cette nouvelle cohorte, le programme « fellows-ambassadeurs » du CNRS prend son rythme de croisière. Créé en 2023 dans la tradition des éminents « visiting professors » au sein du milieu académique, ce dispositif permet à d’éminentes personnalités de la recherche mondiale de se faire représentantes de l’organisme et de dynamiser la recherche française.

Ces chercheurs et chercheuses prestigieux, invités sur proposition des 10 instituts du CNRS, s’engagent ainsi à passer au moins un mois par an, pendant trois ans, dans un ou plusieurs laboratoires en France. En particulier, ils pourront prendre un rôle d’accompagnement, de manière plus spontanée, pour les jeunes scientifiques et doctorants qui n’auraient peut-être pas eu l’occasion de les rencontrer en colloque.

Parmi eux cette année, la chercheuse Emmanuelle Charpentier, connue pour avoir révolutionné le domaine de l'ingénierie génétique en inventant la technique de CRISPR/Cas9 qui lui valut le prix Nobel de chimie en 2020. Ou bien le danois Soeren Fournais, spécialiste des aspects mathématiques de la mécanique quantique, et Roger Reed, de l’Université d’Oxford, expert mondialement reconnu en métallurgie et ingénierie mécanique des alliages à haute température. Sandra Díaz est une écologue de renommée internationale qui s’intéresse à l’écologie des communautés végétales. On trouve également trois américains de renom : Mirsolav Krstic, automaticien hors pair, actuellement vice-président Recherche de l’université de Californie, San Diego (UCSD) ; Mark E. Tuckerman, professeur de chimie et mathématiques au sein de la New York University ; et Vincenzo Vitelli, de l’Université de Chicago, dont les travaux portent sur la physique statistique, matière molle et matière active. S’ajoutent Yukari Takamura, habituée aux prix et aux honneurs, qui est professeure à l'Institut des initiatives du futur de l'Université de Tokyo et travaille dans le domaine du droit international de l'environnement, ainsi que le physicien des particules Yifang Wang, considéré comme l’un des dix premiers scientifiques de Chine.

« Les scientifiques de très haut niveau que le CNRS parvient à attirer avec ce dispositif démontrent la notoriété et l’attractivité de l’organisme à l’échelle internationale. », assure Alain Schuhl, directeur général délégué à la science. « Nous souhaitons que les communautés françaises en profitent pour développer avec eux des liens forts, structurants pour leurs recherches et de longue haleine. »

À partir de cette année, le CNRS a ainsi accès chaque année à une trentaine de chercheurs et chercheuses reconnus au niveau international, qui se placent au service de sa communauté scientifique et de son rayonnement.

Les fellows-ambassadors 2025-2027

Emmanuelle Charpentier, biochimie, Allemagne

Emmanuelle Charpentier étudie les mécanismes moléculaires régissant la régulation de l'expression des gènes par les ARN microbiens, ainsi que les bases moléculaires des processus infectieux. Ses recherches portent également sur les stratégies moléculaires mises en œuvre par les bactéries pour contrer l'invasion d'agents pathogènes. Emmanuelle Charpentier a acquis une renommée internationale grâce à ses travaux fondamentaux sur l'identification et la caractérisation détaillée du système immunitaire bactérien CRISPR/Cas9. En collaboration avec la biochimiste américaine Jennifer Doudna, elle a également développé la technologie CRISPR/Cas9 d’édition génomique, qui constitue une avancée majeure dans le domaine de l'ingénierie génétique à visée thérapeutique. Ces découvertes leur ont valu de nombreuses distinctions prestigieuses, notamment le prix Nobel de chimie en 2020. Depuis 2018, elle dirige le Centre de recherche Max Planck pour la science des pathogènes en Allemagne.

Sandra Díaz, écologie, Argentine

Professeure à l’Universidad Nacional de Córdoba en Argentine, Sandra Díaz est une écologue de renommée internationale. Spécialiste de l’écologie des communautés végétales, elle étudie notamment les liens entre la diversité des fonctions des plantes, les écosystèmes et les services rendus par la nature. Ses travaux interdisciplinaires intègrent ainsi à la fois les sciences de la vie et les dimensions sociétales de la relation entre l’Homme et la nature. Sandra Díaz est aussi investigatrice principale au Conseil national de recherches scientifiques et techniques (CONICET) en Argentine. Elle fut co-présidente de l’Évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, et membre du Groupe d’experts multidisciplinaire de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Elle collabore régulièrement avec des scientifiques du CNRS notamment à Montpellier (such as Eric Garnier and Cyrille Violle) et à Grenoble (comme Sandra Lavorel qui est médaille d’or du CNRS 2023). Le magazine Nature l’a nommée parmi les « 10 personnes qui ont compté pour la science » en 2019 et elle fut en 2025 la première lauréate du Prix Tyler pour la réalisation environnementale de nationalité et affiliations sud-américaines. Sandra Díaz a également fait partie du comité international, mis en place sous la responsabilité du HCERES, qui a évalué le CNRS fin 2023.

Soeren Fournais, mathématiques, Danemark

Spécialiste des aspects mathématiques de la mécanique quantique, Soeren Fournais est professeur au Département des sciences mathématiques de l’Université de Copenhague. Il a notamment été chargé de recherche au CNRS entre 2003 et 2006, et est membre de la Royal Danish Academy of Sciences and Letters depuis 2014. Depuis 2023 et pour cinq ans, il dirige le projet MathBEC, lauréat d’une ERC Advanced Grant, autour de la condensation de Bose-Einstein. Ce phénomène se produit à des températures extrêmement basses : un grand nombre d'atomes se placent alors dans un même état quantique fondamental, celui de plus basse énergie, formant un « condensat » – un « cinquième » état de la matière qui n’est ni liquide ni gazeuse ni solide ni un plasma. Le projet ERC vise à décrire rigoureusement, avec des équations mathématiques, la formation de cette condensation dans un système constitué d’un grand nombre de particules quantiques en interaction.

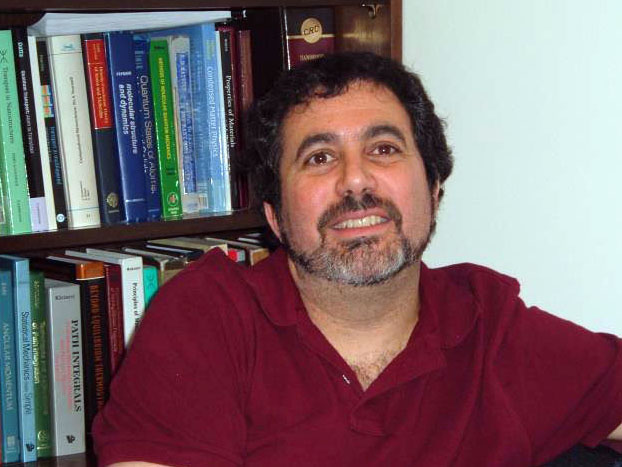

Miroslav Krstic, automatique, États-Unis

Miroslav Krstic est un automaticien, spécialiste des systèmes non-linéaires – ces systèmes dans lesquels de petits changements dans les conditions initiales peuvent entraîner des résultats drastiquement différents – et des équations aux dérivées partielles qui les représentent. Il bénéficie d’une importante reconnaissance internationale sur ces sujets : il a notamment remporté le Bode Lecture Prize, soit le prix le plus élevé de l’IEEE Control Systems Society, en 2023 et le Richard E. Bellman Control Heritage Award, reconnaissance la plus importante aux États-Unis en automatique, en 2021. Il a aussi obtenu des contributions remarquées sur les approches dite d’« extremum-seeking » qui cherchent à identifier le point de fonctionnement optimal pour des systèmes non-linéaires dont l’état optimal varie, par exemple le point de stockage optimal d’énergie sur des panneaux solaire qui dépend de l’ensoleillement, du passage d’un nuage, etc. Son ouvrage Nonlinear and Adaptive Control Design est devenu un standard pour tous les jeunes chercheurs et chercheuses en automatique. Miroslav Krstic est actuellement vice-président Recherche de l’université de Californie, San Diego (UCSD).

Roger Reed, sciences des matériaux, Royaume-Uni

Professeur à l'université d'Oxford, Roger Reed est un expert mondialement reconnu dans le domaine de la science des matériaux, en particulier la métallurgie et l'ingénierie mécanique des alliages à haute température. Il est connu pour ses recherches sur les superalliages à base de nickel, essentiels pour la fabrication et la conception de structures dans de nombreuses applications aéronautiques et spatiales. Il collabore avec des laboratoires français (notamment l'ENSMA de Poitiers) sur la question de l'impact de la corrosion sur l'accumulation des dommages dans ces superalliages – une question dont les applications sont cruciales en termes de sécurité aérienne et de disponibilité en service. Il est membre de la Royal Academy of Engineering du Royaume-Uni depuis 2017, et y occupe une chaire de recherche depuis 2023. Il est particulièrement connu pour sa promotion des collaborations entre le monde universitaire et l'industrie. Il croit passionnément à la science et à l'ingénierie, et en particulier à leur capacité à cultiver les relations entre les peuples et les sociétés à travers le monde.

Yukari Takamura, droit, Japon

Yukari Takamura est professeure à l'Institut des initiatives du futur de l'Université de Tokyo. Son domaine de recherche est le droit international de l'environnement. Elle s’intéresse en particulier aux questions juridiques et de gouvernance relatives aux accords multilatéraux sur l'environnement, ainsi qu'aux lois et politiques publiques conduites en matière de climat et d'énergie, mais aussi de biodiversité. Elle a reçu le prix pour la conservation de l'environnement décerné par le ministre de l'Environnement en 2018. Elle est membre du conseil d'administration de la Société japonaise pour l'économie de l'environnement et les études politiques, ainsi que du conseil d'administration de la Société japonaise pour le droit de l'environnement et les études politiques. Yukari Takamura est également membre de différents organismes consultatifs gouvernementaux : elle préside le Conseil central de l'environnement et le Conseil de l'environnement du gouvernement métropolitain de Tokyo. Elle est également membre du Conseil japonais des normes de durabilité (SSBJ) et du groupe consultatif sur le changement climatique et le développement durable de la Banque asiatique de développement (BAD). Elle a été vice-présidente du Conseil scientifique du Japon (2020-2023).

Mark E. Tuckerman, chimie, États-Unis

Mark E. Tuckerman est professeur de chimie et mathématiques à l’Université de New York (NYU). Ses recherches couvrent de multiples aspects de la chimie théorique, allant de la dynamique moléculaire aux simulations de dynamique moléculaire ab initio, la mécanique statistique ou encore la prédiction de structures cristallines. Ses recherches s’appliquent entre autres aux effets quantiques liés au confinement, la conductivité d’ions hydroxydes dans les membranes de piles à combustible et le développement de nouveaux algorithmes multi-étapes s’affranchissant des phénomènes de résonance. Auteur de près de 200 publications, Mark E. Tuckerman a reçu de nombreuses distinctions, telles le Einstein Fellowship Award de la Fondation Einstein de Berlin en 2024 et le Machine Learning in Chemical Sciences and Engineering Award de la Fondation Dreyfus en 2022. Il sera accueilli en France au laboratoire Chimie physique et chimie du vivant (CNRS/ENS – PSL/Sorbonne Université) du Professeur Rodolphe Vuilleumier.

Vincenzo Vitelli, physique, États-Unis

Vincenzo Vitelli est un physicien théoricien de l’Université de Chicago, de renommée internationale, travaillant en physique statistique, matière molle et matière active. Ses recherches portent sur des sujets à l’interface entre science physique, ingénierie et mathématiques. Il est particulièrement intéressé par l’utilisation de modèles mathématiques sophistiqués pour expliquer les expériences ou en suggérer. Il a ainsi obtenu des résultats importants dans des domaines aussi divers que les métamatériaux, la physique de l’information, les cristaux liquides, les verres de spin, ou encore la biophysique. Ses travaux récents sont d’un grand intérêt pour la communauté française de la matière molle et la matière active, avec des études sur les matériaux innovants, l’hydrodynamique de la matière complexe, les systèmes hors équilibre et la modélisation mathématique des systèmes biologiques. Il a notamment donné, en 2024, une des prestigieuses Niels Bohr Lectures au Niels Bohr Institute à Copenhague, et a été distingué comme « Kavli Frontiers of Science Fellow » et comme « Fellow of the American Physical Society ».

Yifang Wang, physique des particules, Chine

Yifang Wang est considéré comme l'un des scientifiques chinois les plus éminents pour ses contributions exceptionnelles à la physique des particules. Il est professeur à l'Institut de physique des hautes énergies (IHEP) de Pékin, qu'il a dirigé entre 2011 et 2024. Il a notamment proposé et conçu l'expérience d'oscillation des neutrinos de Daya Bay en Chine, qui a mesuré pour la première fois en 2012 un paramètre fondamental de la physique des neutrinos : l'angle de mélange θ13. Ce paramètre donne la probabilité qu'un neutrino électronique oscille vers un neutrino d'une autre saveur. Il dirige aujourd'hui l'expérience JUNO, qui prolonge l'expérience de Daya Bay à une échelle beaucoup plus grande et avec une précision décuplée. Pour cette expérience, à laquelle le CNRS contribue, il a développé des photomultiplicateurs innovants pour détecter les très faibles signaux lumineux produits par les rares interactions entre les neutrinos et JUNO. Lauréat de nombreux prix nationaux et internationaux (dont le Fundamental Physics Breakthrough Award 2016), il est membre de l'Académie des sciences de Chine et, en avril 2024, a été admis comme membre international de l'Académie des sciences des États-Unis.